2007年10月25日凌晨,临沂市四院2楼。

22岁的女孩一边玩着手机,一边拾阶而上。前面是她的父母,一对年近50岁的夫妇。

“哗啦……”,突然,身后的铁门发出刺耳的声音,关上了。

一个穿着白大褂的医生出现在面前,旁边还跟着五六个身穿迷彩服的少年,没等女孩反应过来,一群人就冲了上来,把她架到隔壁一个漆黑的小房间里。

她的父母平静地看着她被带走,平静地走下楼,平静地消失在她绝望的目光中。

痛苦的哀嚎声响彻整层楼,她的人生就此坍塌。

好几年以后,年轻的女孩已经不再年轻。

她和父母吵了一架,对年迈的父亲大打出手,眼里满是怨恨地说:“你们让我受尽非人的折磨,现在我让你们体会一下那种痛苦……”

女孩离开了家乡,来到陌生的大城市,开始新的生活,但深夜里,她总会被噩梦惊醒。

她始终忘不了那场经历,以及那个名叫杨永信的男人。

她说:“我是从地狱爬回来的人,从恶魔的手中侥幸捡回一条命。”

幸福童年的不幸

1962年6月,杨永信出生在山东临沂市河东区的一个农村。

他的父母都是普通的农民,一家三口靠着几分地勉强度日。

儿时的杨永信开朗活泼,经常和同龄的小孩一起翻墙爬树、下水抓鱼,是村民眼中不折不扣的调皮孩子。

虽然不知道什么是幸福,可那几年,他确确实实感受到了幸福的存在。

杨永信原以为日子会一直持续下去,甚至未来比现在更加美好。

然而,不知从什么时候开始,他渐渐感受不到幸福了,取而代之的是非议声。

据说,村里有一户人家和杨永信的父母关系不好,私底下不断造谣中伤他家,杨永信父母偶尔的矛盾吵架,也被捏造成“红杏出墙”。

小小的村子没有不漏风的墙,“杨家媳妇偷人”的事情很快就传遍了大街小巷。

谣言越传越广,越传越离谱,就连杨永信也无法幸免。

他发现自己逐渐被同学疏远,不仅玩游戏的时候没他的份,而且高年级的学生还经常以捉弄他为乐。

但事情的恶劣程度并没有就此停止。

只要杨永信路过别人家门口,各种污言秽语就会像狂风暴雨,毫不留情地打在他身上。

“哟,这不是贱人的孩子嘛,他妈不干净,生出来的儿子也是贼眉鼠眼……”

“喂,听说你不是老杨的种,你知道你亲爹是谁吗……”

有时杨永信走过巷口,一群闲得发慌的妇女指着他窃窃私语:“看这崽子的样子,就知道他妈不是什么好人……”

听着这些话,杨永信的内心愤怒得像即将爆发的火山,却迟迟无法喷涌而出。

三人成虎,当一句话传了千遍万遍,谎言也会变成真相。每每这个时候,总会有某些相信“真相”的人跳出来,用他们认为的“正确”方式,维护认知中的“仁义”。

大人们忙着“揭露真相”,于是小孩们便承担着这样的角色,他们戴上“仁义”的面具,肆无忌惮地惩罚坏人。

在父母一次又一次的“嚼舌根”下,年纪尚小的孩子也学得有模有样,他们把自己放在大人们的高度,继续传播着“坏人”的罪行。

而作为“坏人”的儿子,杨永信也被打上“需要惩罚”的标签。

他们在杨永信的鞋子里藏小针,撕烂杨永信的课本,在他的椅子上放图钉……

这些折磨,性格老实的杨永信都忍了。

唯独“抓虫子”这件事,让他始终无法接受。

学生们经常趁杨永信不注意,扒开他的裤裆,把从野外抓来的毛毛虫丢进去。

他被按在地上动弹不得,十几条虫子在腿部爬的触感,让他几欲疯狂。

一场恶作剧过后,众人哈哈大笑着离开,留下杨永信一人在原地抽泣,他恶狠狠地把腿上的虫子抖下来,用脚一个个踩死,一如他被别人踩在脚下的尊严。

杨永信并非没有尝试过“求助”,可每一次都没能成功。

告诉老师,说同学欺负自己,结果放学后得到了“惊喜大礼包”——被脱光衣服绑在沙地的树上;

和家人倾诉,但忙于农活的父母根本无心顾及这些鸡毛蒜皮的小事,反而认为他是在夸大其词,对着就是一顿臭骂。

杨永信不明白,为什么自己明明被欺负和侮辱,可人们却始终不相信自己的话?

疑惑充斥着他的整个童年,直到有一天,他在书上看到这样一句话:“别人都说我病了,但我知道病的人不是我,而是他们。”

人在绝望之时,往往都会用“不存在却又十分合理”的理由,抚慰自己的心灵。

看到那句话后,杨永信觉得自己找到了原因:人们之所以不相信他,是因为这些人都“病了”。

于是,他努力读书,立志要当一名医生。

他觉得,只有医生才能治病,才能决定别人的生死和悲喜。

渴望改变命运的杨永信

1979年,杨永信考上了山东沂水医学专科学校,成为那一年河东区为数不多的大学生之一。

在那个年代,大学生的珍贵程度远比今天要高得多,哪怕只是专科,也意味着他有着一个不错的前途。

在外面见识到广阔的世界后,杨永信变了。

虽然他实现了当医生的愿望,但童年那段不堪回首的往事,并没有随着时间的流逝逐渐忘却,反而更加清晰,也让他越发痛苦。

为了彻底斩断过去,他甚至不惜与父母断绝往来。

童年是人生的底色,杨永信还是没能逃脱童年的影响。

大学三年里,他不停学习临床专业,研究精神病人,钻研心理学。

在同学眼中,他是当之无愧的学霸,把绝大部分时间都花在了学习上;

在老师心里,他礼貌好学,不管是不是教过自己的老师,在路上遇到了都会主动问好。

谁又能想到,正是这样一个“三好学生”,却在日后成为令无数孩子闻风丧胆的“恶魔”。

这一切,都要从杨永信毕业后说起。

1982年,杨永信从大学毕业后,进入临沂市第四人民医院工作。

尽管内心渴望有一番作为,可只有大专文凭的他,在进入医院后只是一个普通医生。

没有机会上手术台,只能给老教授打打下手。

杨永信不服气,靠着勤奋硬是拿到了医院进修的名额,在济宁医学院拿到了本科学位。

他知道,想要依靠这张本科文凭获得成功还远远不够,自己必须拿出更大的成就,才能在人才济济的四院站稳脚跟。

为此,他每天都沉迷在关于精神疾病的研究中,恨不得有震惊全世界的新发现。

一晃十几年过去,他日思夜想的研究成果,依旧没有到来。

虽然没做出什么斐然的成绩,但由于杨永信工作勤奋,他在医院的位置还是得到了提升。

日子在无趣中一天天逝去,杨永信以为自己会就此度过余生,但一个特殊患者的到来,却彻底打翻了他的计划。

那天,医院里来了个30多岁的妇女。

她一边拉着12岁的儿子,一边朝着医生哭个不停,嘴里还不断念叨着:“医生,你救救我儿子吧,你看看他得了什么病,救救他……”

好奇的杨永信走进去,几经询问后得知:男孩“患上了网瘾”,母亲实在没有办法,才拉着儿子到医院检查。

当时,国内互联网刚刚兴起,许多孩子沉迷其中,让家长们即不安又恐慌,以为孩子是得了奇怪的病。

医院的医生们对此也是束手无策,只能一遍又一遍地和家长解释孩子身上的情况。

在那名妇女与医生的争执中,性格暴戾的孩子终于忍不住,打碎桌上的玻璃瓶。

狭小的接待室里,“砰”的一声,传遍了每一个角落。

这个声音,让原本抱着看热闹的杨永信彻底打开了头脑,也让无数孩子的未来碎了一地。

看着眼前的孩子,杨永信想起了自己儿时遭受的虐待,渐渐地,两幅截然不同的画面重合在了一起,让他萌生了一个极为荒诞的想法:

“这是病,是精神上的疾病,我可以治他们。”

多年后,人们早已分不清杨永信的这个想法,是出于发泄童年不幸的扭曲,还是真心为了拯救孩子。

唯一可以确定的是,他确实把想法化为行动,打开了地狱通往人间的大门。

恶魔脱下伪装,开始以狰狞的面目示人,而这仅仅是悲剧的开始。

地狱——十三号室

2006年,杨永信自立门户,成立了网络成瘾戒治中心。

他把“治疗”孩子的地方称为十三号室,外界则称其为“行为矫正室”。

那是个狭小的黑屋,冰冷的铁门似乎在诉说着其中的残忍。

里面没有什么高级配置,只有一张简单到不能再简单的医用床、一张椅子、一台仪器。

杨永信对外宣称:“不管多么无可救药的孩子,只要进了十三号室,都能重新走上正途。”

在他不留余力地宣传下,很快就有家长带着孩子找上门来,开始所谓的“治疗”。

父母眼中的“问题孩子”,只要往那张床一趟,不出半个小时,立马就会变成乖巧听话的好孩子。

于是,越来越多的家长闻风赶来,将自己不满意的孩子往十三号室里面送,如同回收垃圾般“回炉重造”。

十三号室也未曾让他们失望,一个个“不合格的产品”进去后,出来都变得完美无瑕。

荒诞而现实的一幕出现了:无数家长将十三号室视为“救命稻草”,认为是它挽救了自己的孩子。

然而,只有进去里面的人才知道,那根本不是什么“带着希望”的地方,连治疗都称不上。

那里,是赤裸裸的人间地狱。

而这一切,都源于那台被杨永信称为“稻草人”的低频电子脉冲治疗仪。

“电击”,是杨永信“治疗”孩子的手段,也是孩子们最为恐惧的噩梦。

每一个到那里的孩子,从来不是自愿的。

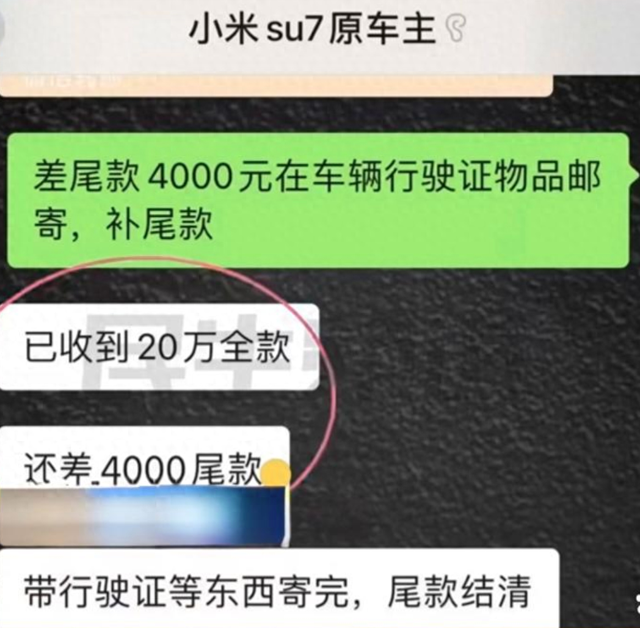

从最初父母骗上车,强行骗到医院,到后来直接一个电话上门“抓人”。

被带到十三号室的孩子,往往都会被绑在床上,摁住手脚、捂住嘴巴。

杨永信就坐在那张椅子上,拿着仪器,“和蔼地询问孩子”:“你知道自己为什么会来这里吗?”

“我怎么可能知道……”

话音未落,杨永信就已经把仪器连接在孩子的太阳穴上,紧接着,一股强大的电流喷涌而出,幼小的身躯宛如被电到麻痹的鱼儿,不停地抽搐着。

这时,杨永信会“再给出一个机会”,他继续询问孩子:“现在你知道自己为什么会来到这里了吧?”

“因为我有网瘾。”

“你觉得你爸妈是不是为你好?”

“搞笑,他们分明就是想我死……”

孩子的话还没说完,杨永信就再次按下了那个疯狂的开关,这一次“宠幸”的时间,远比之前来得更长。

看着被电到神志不清的孩子,杨永信再次问道:“你觉得你父母爱不爱你?”

“爱,他们很爱我,你饶了我吧……”

害怕到语无伦次的孩子,像被抽掉骨头般乞求杨永信的原谅。

他不知道自己的答案是否正确,但可以确定的是:他就像毫无反抗之力的羔羊,杨永信“手握屠刀”,随时能让他生不如死。

当恶魔手握武器时,能做出多么可怕的事情?

这个“未解之谜”的答案,在十三号室里日复一日地上演着。

被迫成为宠物的孩子

研究表明,人体能承受的最大电流不到3毫安。

而杨永信在孩子身上所使用的电击强度,从5毫安到10毫安都有,甚至一些“极为顽固”的孩子,曾享受过一次70毫安的电击待遇。

那台“稻草人”也不是正常治疗的仪器,而是用于狂躁型精神病抽搐患者。

强大的电流固然可以治病,但往往也伴随着极度的危险。

就算是医术精湛的专家,也不敢轻易使用这台仪器,因为稍有不慎,就可能会导致患者有性命之危。

人类真正肆无忌惮地使用电击,是在90年代的欧洲屠宰场。

当时,工人们宰杀牛羊时,为了防止它们反抗伤到自己,通常都会事先把电击设备套在牲畜的头上,把它们电击到没有反抗之力。

但这种方式因为太过残忍,如今已经很少见到了。

时代的文明在不断进步,可杨永信却把带着“毫无人性”的标签的仪器,用在了同为人类的孩子身上。

换而言之,在他的心里,每一个孩子都是“畜生不如”。

有人被电到大小便失禁,哀嚎声传遍整层楼;

有人被电到短暂失去意识,双眼翻白不省人事;

甚至还有的孩子苦苦支撑,结果被电到额头出血,痛得指甲插进肉里。

有亲历者回忆道:“那种感觉就像有人拿着一根针,插在你的太阳穴上,反复无数次,让你想发疯,想哀嚎,可巨大的痛苦又让你什么都做不了。”

偶尔的折磨已经让许多孩子痛不欲生,但要说最让他们恐惧的,莫过于“全天大礼包”。

每当有孩子犯了“极其严重”的错误,或者不负管教时,杨永信都会抽出一天的时间,专门为他服务,美曰其名:“今天的十三号室,一整天都属于你。”

这一天,从早上6点到晚上九点,那个被选中的“幸运儿”会经历各种各样的电击。

指甲盖里通电、太阳穴通电、脚底通电,哪个身体部位敏感,杨永信就会把哪里当成实验目标。

到最后,那个从“专场”出来的孩子,往往嘴角带着血迹,脸上没有血色,被其他孩子拖着,像丢垃圾一样丢在床上。

“只要不死,怎么弄都行;死了就当成运气不好。”

这就是杨永信的行事风格,一种残忍到没有一丁点人性的思想。

在他的手上,孩子们真正体验到了“什么是生不如死”。

为了活下去,他们只能被迫失去自我意识,成为顺从的“宠物”,以此求得“杨叔”的宽容。

特殊的治疗方案

与十三号室地狱般画面形成强烈对比的,是接待室里“父慈子孝”的感人场景。

杨永信深知家长是自己的“摇钱树”,因此,他特地制定了两种不同的“治疗方案”。

换句话来说,就是对孩子在暗地里实施电击,在明面上采用心理、药物和娱乐的做法。

每天下午4点到6点这段时间,杨永信都会把孩子锁在房间里写日记。

虽然日记是自己写的,可内容却是由他全程把控的。

日记的内容必须积极向上,必须感谢父母、感谢杨叔救了自己,必须说自己在这里收获了快乐和幸福。

晚上,杨永信会逐个检查孩子们的日记,一旦发现里面有着一点点悲观或者是不满,那个孩子就会立马被送到十三号室进行“二次矫正”。

除此之外,每周周末,杨永信还会要求家长参加活动,由他引导孩子朗读日记。

台上的孩子读得泪流满面,台下的父母感动得泣不成声。

时机一到,在杨永信的暗示下,孩子就会冲下讲台,和父母抱成一团,全家人抱头痛哭。

为了防止孩子精力过剩,杨永信还会给他们吃安眠药、镇静药等药物,让孩子长时间处在精神恍惚的状态;

而所谓的娱乐,无非就是一群孩子被强制聚在一起,唱着杨永信编写的歌曲,但里面所写的,其实是他自认为比天还大的“功德事迹”。

在恶魔的安排下,一幕幕“迷途知返,父慈子孝”的画面反复上演,让家长们信心大增,让杨永信的名气越发响亮。

父母们都以为戒网瘾中心还给他们一个健康的孩子,殊不知在杨永信的摧残下,原本健康活泼的孩子早已变成麻木的傀儡。

父母喜欢什么样的孩子,杨永信就将孩子变成什么样的“产品”。

而活在地狱中的孩子,唯一渴望的就是活着走出戒治网瘾中心。

在那里,接受电击治疗的孩子被叫做“盟友”;染上网瘾、走上歧途等不良行为被称为“走偏”。

被改造成功,活着走出戒治网瘾中心的孩子,叫“精品”。

他们是父母、杨永信眼中的优质产品,唯独不是一个人。

孩子的自我求救

和曾经臭名昭著的豫章书院不同,在杨永信的网戒中心里,父母是全程陪着孩子改造,吃住一起。

杨永信实行“加减圈”和现钱制度。

也就是说,孩子犯错,名字后面就会被画上圆圈,凑满五个圆圈后就会接受一次全天性电击,而家长犯错,同样也会被在名字后面画圈。

唯一不同的是,家长所需要付出的代价,仅仅是一个圈上交10块钱。

从某种角度上讲,家长犯错,花钱了事,孩子犯错,电击解决。

不得不承认,杨永信在把握人性这方面,有着极深的研究。

他通过这种“特殊对待”的方式,给家长造成一种“犯错受到的处罚很轻”的错觉,从而断绝了孩子逃跑的念头。

有孩子在深夜里向父母哭诉杨永信的罪行,但父母却不相信,毕竟自己都没感觉有多残酷,加上对方又是受过国家津贴的优秀医生,怎么可能做出这种事?

孩子们泪流满面的倾诉,往往换来的却是父母让其早点睡觉的催促,以便明天准时接受治疗。

有的人眼见父母无动于衷,决定自己逃跑,他们假扮成家长,可还没走出房间就已经被抓到了。

“越狱失败”的人,会直接被送进十三号室,受到一整天的穴位电击,直至重伤昏迷,还会被杨永信从此拉进“黑名单”,时不时抓去电一电。

逃跑成了痴想,而自杀更是一种奢望。

有人喝洗衣液,被抓回去洗胃;

有人咬舌自尽,被杨永信扇嘴巴扇到牙齿脱落;

还有人绝食绝水,换来的却是被强行“喂饭”。

杨永信笑眯眯地对孩子说:“这里不会让你们死,你们敢有死的念头,我就让你们生不如死。”

孩子们怕了,更精确地说,他们除了怕以外,已经没有任何可以向外展示的情绪了。

尽管许多父母不知道自己孩子的遭遇,但也有不少家长,在知道杨永信的恶行后,依旧选择对他无条件支持。

“只要能让我的孩子变好,什么方式都无所谓。”

“管他黑猫白猫,能抓老鼠就是好猫。”

“我只看结果,不问过程!”

甚至有的家长在知道自己的孩子想逃跑后,还主动举报孩子,帮忙将孩子抓回去。

家长的拥护成了杨永信最大的底气来源,他越发猖狂,下手的电击力度也越来越高,60毫安、80毫安……

只要父母不反对,他就永远不会心慈手软。

面对采访,杨永信“用心良苦”地说:“哪怕只能治好一个孩子,都是功德无量的事情,为此,我愿意背负骂名。”

然而,事实却与他说的截然相反。

杨永信一边折磨孩子,一边又利用孩子收取高额的费用。

整个疗程下来,四个多月,每个月都需要6000多块钱。

家长们不在乎,高达98%治愈率早已遮蔽了他们的双眼,别说两万四的费用,就是十万、二十万,他们也舍得。

父母纷纷交钱,把自己不满意的“产品”交给杨永信回炉重造,换来优质的“产品”。

在一声声“都为孩子好”的感慨中,家长们迅速和杨永信完成了交易,一个花钱消灾,一个名利双收。

至于那些被主动忽略的孩子,则成为了牺牲品。

走不出地狱的孩子

就像杨永信走不出童年的屈辱,那些从网戒中心走出来的孩子,也没能逃离那场经历的阴影。

他们整日活在恐惧中,生怕不知何时父母会再次把自己送回“地狱”。

有的甚至满脑子都是憎恨,恨杨永信,也恨把子女当成产品的父母。

16岁女孩陈欣然,在杨永信的手里被摧残了100天,回到家后,她拿出藏了许久的绳子,把母亲捆成一团,将父亲刺伤,随后头也不回地离开。

整个过程行云流水,不到十分钟,让人怀疑她是否偷偷演练了无数次。

后来,陈欣然说:“那根绳子原本是我准备用来上吊的,但试了好几次都没成功,最后我还是决定把它留给“更需要”的人。”

这样的悲剧并不是例外。

来自东北的小伙阿信,被父母送进了网戒中心,在里面呆了好几年后,出来的第一件事就是烧了自家的饭馆,捅了父亲十几刀。

从“地狱”逃出来不到两天,阿信进了监狱,朋友去看他,问他后不后悔,阿信说:“不后悔,我在那个鬼地方待了好几年,之所以能熬下来,就是想亲手完成这几刀。”

父母固执地认为,只要毁掉孩子的健全人格,他们的未来就能一帆风顺,可他们到死都没想到,正是他们的错误想法,断送了自己的性命,也将孩子推向更加灰色的人生。

这些从网戒中心出来的孩子,有的患上了抑郁症,不敢出门与人交流;有的不敢结婚生子,孤独过日;还有的远离家乡,拒绝与父母相认。

对于他们而言,如今的自己不是原本的自己,他们的人生,早已死在了被骗进“地狱”的那一刻,死在了无数个绝望而痛苦的日夜。

他们是没有思想的行尸走肉,是父母眼中乖巧听话的孩子,唯独不是自己。

男孩二乐曾经也是“被治疗”的一员,6年多以来,他和父母的关系永远停留在了“仅限于问好”的地步。

二乐等了整整4年,才等到父亲一句迟来的“道歉”。

父亲认为那是一时冲动,可他从未想过,这种“冲动”给孩子造成的却是一生都难以抹去的伤害。

那段记忆成了所有亲历孩子内心最深处的伤痛,他们只有不去想、不敢想,才能不会感觉到那种撕心裂肺的痛苦。

看着眼前唯唯诺诺的孩子,父母们满心喜悦,可他们不知道,不是孩子变好了只是他们被迫带上虚假的面具,学会服从和迎合。

孩子是人,他们不是商品,不会过期,更没有优劣之分。

孩子从出生的那一刻起,就有自由发展的权利。

他们本拥有朝着天空生长的枝叶,可父母却二话不说将它剪得一干二净,还怪孩子不成才。

恶魔游走在人间固然可怕,但更可怕的是那些故意打开地狱之门,放出恶魔的家长。

谁又能该为悲剧买单

很长一段时间里,网上出现了这样的观点:只要杨永信消失,悲剧自然会结束。

但事实证明,人性的恶念并非全部出自一个人身上,只要某个群体的偏见没有改正,悲剧就永远不会结束。

杨永信只不过是第一个逃出地狱的恶魔,在他后面,还有数不清的恶魔同样游荡在人间。

那些年,和杨永信相似的“网戒中心”如雨后春笋般冒了出来,毁掉了孩子们的未来,甚至带走了他们的生命。

江西南昌戒治中心,16岁的王伟喝下洗衣液,侥幸抢救成功,后来死在了电击台上;

安徽合肥正能教育中心,18岁的李敖白天被罚在烈日下站立,晚上被用手铐吊在窗前,整个过程持续了40个小时,最终不幸身亡。

一个重点大学的法律学硕士想读博,父母不同意,想让他结束学业娶妻生子。

结果这名硕士被父母绑到网戒中心,送到杨永信的手中。

等到人们再次见到他时,这名高材生已经疯了,逢人便跪喊:“杨叔,我恨你”。

恶魔在人间摇旗呐喊,而为他们提供生存土壤的人,却是那些无知的家长。

正是因为他们的“欲望”,才会引来恶魔的窥探。人生的底色从来不是绝望,而是愚蠢。

因为本性愚蠢,所以我们会尽力去学习,去完善自己。

可对于那些把孩子推进十三号室的父母而言,他们始终不愿承认自己认知有限,甚至因此恼羞成怒,把所有的错都归咎于孩子身上。

有记者曾借着杨永信办活动的空隙,问询在场的家长:“觉得孩子是自己的,可以随意支配的,请举手。”

台下数十名家长纷纷举起了手,有的甚至还满脸骄傲。

记者感到难以置信,或许在那一刻,她才彻底明白:一个无知且自大的人,能造成多大的危害?

“孩子是我生的,从我的身体里出来,自然就是我的东西,我有权改造你,你必须服从我”,怀着这种思想的父母,和杨永信童年时捕风捉影的村民,又有什么区别?

儿时的杨永信独自受到了伤害,而现在,他变成了曾经自己为之厌恶的“村民”,甚至联合更多的“村民”,把童年时受到的伤害赋加在更多孩子身上。

网瘾始终不是根本问题,最重要的是孩子们为何会产生网瘾。

父母以为自己想到的、看到的就是真相。

殊不知,是他们对孩子的冷漠和忽视、把孩子当成发泄情绪的垃圾桶,才会导致孩子沉迷于游戏。

明明是父母满身问题,可他们却觉得是自己的孩子出了问题。

他们试图用暴力、说教去改造孩子,却发现自己根本没有这个能力,于是父母开始求助外力,引来了“杨永信们”。

是父母给“恶魔”披上了外套,让他们在镜头下,洋洋得意地诉说着自己的丰功伟业,炫耀自己拯救了6000多个孩子。

而某些媒体的疯狂报道,更是将这种扭曲的“救赎”推上巅峰。

沉浸在这场狂欢中的人,又有谁想过,那6000多个孩子是否过得开心。

杨永信的现状

得益于孩子在网上的控诉,杨永信的恶魔面目才能被外界所知晓。

2009年,他的网戒中心被勒令关闭,那台毁掉无数孩子的“稻草人”也被扣留了。

人们本以为杨永信会受到惩罚,然而,他如今依旧混得风生水起。

2021年5月底,杨永信还出席了临沂市精神卫生中心大会。

在活动现场,他主持了精神科培训开班仪式,甚至成为指导老师。

杨永信还和朋友一起申请了“治疗抑郁症中药药物”专利,他对外宣称,这种专利的治愈率高达98%,十天内就能治好抑郁症。

听着这熟悉的话语,人们知道,那个曾经毁掉无数孩子的杨永信,又重新开始作妖了。

截至到目前为止,他还是现任临沂市精神卫生中心副院长、临沂市精神卫生中心一级主任医师。

网上也有网友透露,说他今年9月份去临沂市四院拿药时,无意中得知了杨永信的近况。

在经历了“网络大战”后,杨永信似乎憔悴了许多,不过谈话间却是中气十足。

他依旧在研究精神疾病的治疗,只不过研究重心从“网瘾”转到了抑郁症。

可是,就算杨永信倒了又能怎样?

一个杨永信倒了,还会有千千万万个“杨永信”出现,接过他手中的武器,挥向孩子们的未来。

杨永信不只是一个人,他更是某些父母无知思想的产物,只要他们一天不停止对孩子的伤害,一天不尽到为人父母的责任,“恶魔”杨永信就永远不会消失。

结尾

杨永信始终是一个充满争议性的人物。

有人说他拯救了很多误入歧途的孩子,是不折不扣的好医生;

也有人说他用尽心思折磨孩子, 少数的成功例子,不能掩盖那些被毁掉的人生。

是非功过,或许只有时间才能给出答案。

但总得来说,杨永信在这场悲剧里,并不是真正的始作俑者,人们更应该的,是那些把孩子送进戒治中心的父母。

诚然,这些父母都是抱着“救孩子”的目的,将其送到杨永信手中,但他们是否也应该反思,是什么原因导致孩子走向歧途?

父母是孩子的第一任老师,对孩子的成长有着举足轻重的作用。

教育学家洛克曾说:“孩子的心灵纯洁得就像一张白纸,能绘出任何风景。”

可是有些家长始终不明白,他们不是这张纸的拥有者,不能因为不喜欢,就把“纸”撕成碎片。

真正能决定在这种纸上画什么风景的人,永远都只有孩子本人。

孩子是父母生命的延续,但并非父母的复制品,每个人都有权利决定自己活成什么样,任何人都无法替别人的人生做决定。

家长做不了,杨永信也做不了。

为人父母,我们所能做的就是多陪伴孩子,少一些自以为是的“为你好”,多一些平等的建议和关怀。

TAG:[db:关键词]